技術情報管理認証制度(TICS)とは?取引先から選ばれるための認証制度と取得のポイント

2025年8月15日

本記事は、経済産業省のウェブサイトに掲載の「技術情報管理認証制度」および関連資料をもとに執筆しています。

技術情報流出リスクと制度創設の背景

近年、グローバル化の進展や民生技術の軍事転用拡大などにより、先端技術を保有するあらゆる企業が標的とされ、技術情報の流出リスクは年々高まっています。特にサプライチェーンのカギとなる技術を保有する中小企業は、攻撃や不正のターゲットにされやすい状況です。

技術情報の流出は、取引先からの信頼低下や、自社独自のノウハウ喪失による競争力の低下など、企業の存続に直結する深刻な問題を引き起こします。しかしIPAの調査によれば、中小企業の約7割は組織的なセキュリティ体制が未整備であることが明らかになっています。その一方で、セキュリティ対策に投資している企業の約5割が、その取組が新たな取引につながったと回答しており、対策が企業価値に直結することも示されています。

今後、サプライチェーン関連企業に対する情報セキュリティ要件はさらに強化される見込みであり、業界ごとのセキュリティガイドラインも整備が進んでいます。しかし、多くは自己チェック方式であり、実際にどの程度基準を満たせているのかは不透明な部分があります。また、予算や人員といったリソースの限られる中小企業にとって、技術流出対策や情報管理の取り組みを自社のみで進めるのは難しいという課題もあります。

技術情報管理認証制度(TICS)の概要

技術情報管理認証制度(TICS:Technology Information Control System)は、2018年の改正産業競争力強化法に基づき創設された制度です。国が策定した基準に沿って、国の定めた認証機関が企業の情報セキュリティ体制を審査・認証します。制度開始から6年が経過した2024年に、社会情勢の変化や認証機関・事業者からの改善要望を受け、認証基準が改正されています。

技術情報管理認証(TICS)を取得するプロセスの中で、認証機関の指導や助言を得ながら対策に取り組むことで、自力のみで取組を進めるのが難しい中小企業でも技術流出対策や情報管理体制の構築が可能となります。

認証機関一覧(2025年8月15日時点)

TICSの認証審査は、国が認定した認証機関が実施します。現時点での認証機関は以下の通りです。

- 一般社団法人情報セキュリティ関西研究所

- 一般社団法人日本金属プレス工業協会

- 一般財団法人日本品質保証機構

- 株式会社日本環境認証機構

- 公益財団法人防衛基盤整備協会

- 一般社団法人日本金型工業会

- ライド株式会社

認証取得のメリット

TICSは国が主導する認証制度であるため、取得によって顧客や取引先からの情報管理に対する信頼性が高まります。また、認証企業は国が定めた認証マークを利用でき、自社のパンフレット、ウェブサイト、封筒、名刺などに表示することで、自社の信頼性を視覚的にアピールすることが可能です。

さらに、「ものづくり補助金」「中小企業新事業進出補助金」「Go-Tech事業」など、国の一部の補助事業において審査時に加点が受けられる優遇措置があります。

認証取得した企業の声

経済産業省のウェブサイトには、認証取得企業の事例集が掲載されています。そこに掲載された企業の声から、取得による効果の一部を紹介します。

- 取引先からの情報管理要望に応えられるようになった

- 情報漏えい対策に取り組むことで、対外的なアピール効果を期待している

- 社内情報を見直す機会となり、その価値を再認識できた

- 顧客情報や自社技術情報の管理に対する従業員の意識が向上した

- 経済産業省のホームページに掲載されたことで士気が向上した

- 営業時に認証マークを提示し情報管理の取り組みについて説明すると顧客に安心感を与えられる

- 情報管理の取組状況を外部に説明しやすくなった

- 認証取得に際し助言を受けたことで情報管理の取組が進み、対外的にもアピールできるようになったことが非常によかった

また、経産省ホームページには実際の認証取得事業者一覧も掲載されています。

認証取得を検討する事業者等への支援

経済産業省では、認証取得を検討する事業者等への支援として、情報セキュリティの専門家を無償で派遣する事業(技術情報管理のための専門家派遣事業)があります。専門家は「守るべき情報の特定」「情報セキュリティや認証取得に関するアドバイス」「業界ごとの技術情報管理手法(モデル)確立支援」などを行います。

また、認証取得には第三者の審査が必要になるためハードルが高いと感じている事業者に向けて、自社の体制を自己診断できる「技術情報管理 自己チェックリスト」も公開されており、現状把握から着手することも可能となっています。

TICS基準に沿った情報管理の実現をサポート

技術情報管理において重要な要素の一つが、特定した「守るべき情報」へのアクセスを適切に制御することです。

弊社が提供する純国産ファイル暗号化ソリューションDataClasys(データクレシス)は、電子ファイルを暗号化し、閲覧・編集・印刷・コピー&ペースト・スクリーンショットなどの操作権限を細かく設定できる IRM(Information Rights Management:情報権限管理)システム です。これにより、守るべき技術情報へのアクセスを許可されたユーザーのみに限定し、不要な情報閲覧や操作を防止します。

ここでは、前述の「技術情報管理 自己チェックリスト」を参考に、DataClasysで実現できることを列挙します。

自己チェックリストを踏まえた、DataClasysで実現できること

- DataClasysで暗号化したファイルには鍵マークが付くため、守るべき情報であることが一目でわかります。

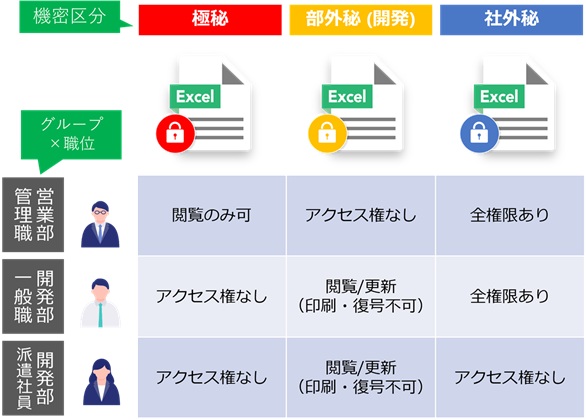

- 「極秘」「部外秘」「社外秘」など重要度に応じた機密区分(カテゴリ)を作成し、その区分に従って暗号化することで、情報を適切に分類・管理できます(下記の図を参照)。

- 前述の機密区分に基づき、グループや職位に応じて従業員に対して業務に必要な最小限の権限(閲覧・編集・印刷など)を付与できます(下記の図を参照)。

- 取引先から求められる「重要ファイルは暗号化して管理」「ファイル持ち出し時は暗号化」などの要求に対応可能です。

- 「完全消去」機能により、ファイルを復元不可能な状態にすることが可能です。また、HDDなどの廃棄時のミスによりファイルが残っていても、暗号化されていれば第三者は利用できません。

- 守るべき情報を暗号化しておけば、保存先のPCや媒体を安心して持ち出せます(仮にそれらを紛失しても暗号化ファイルは第三者が開けません)。

- 外部委託先や取引先へファイルを送付する際は、暗号化と取扱制限(例:閲覧・編集のみ)や期限設定をしておくことで、サプライチェーンからの二次漏洩を防げます。

技術情報管理におけるDataClasysの強み

1.3DCAD対応の広さ

守るべき技術情報の中には、図面データや製造設計図なども含まれます。DataClasysは非常に多くのCADアプリに対応した実績があり、機密ファイルを漏れなく暗号化することが可能です。(参考:利用実績のあるアプリケーション)

また、「暗号化することで拡張子やアイコンが変わる」「複数の暗号ファイルを同時に開くことができない」「オフラインだと開けない」などの余計な制限はなく、アプリのバージョンアップにも迅速に追随しており、実務環境での運用に十分耐えうるシステムとなっています。

2.導入環境への柔軟な対応

DataClasysはインターネット接続を前提としないため、クローズド環境にも導入可能です。技術情報の持ち出しを懸念される企業様でも安心してご利用いただけます。

また、現時点ではWindows XPからWindows 11まで幅広く対応しており、OSのバージョンアップにも素早く対応しています。

3.PLM/PDMとの連携実績

PLM/PDMからエクスポートしたファイルの漏洩を懸念されている企業様も少なくありません。

DataClasysはこれまで多数のCAD管理システムと連携し、エクスポート時に自動で暗号化を実施することで、システム外に出た後もファイルのセキュリティを維持します。連携実績のある具体的なPLM/PDMについては、ぜひお問い合わせください。

まとめ

DataClasysは、TICSの自己チェックリストに示される多くの項目をカバーし、企業の技術情報管理強化に貢献します。もし製品の詳細にご興味がありましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

カタログ・資料ダウンロードはこちら

参考

※2 技術情報管理認証制度(TICS※)について | 経済産業省 2025年6月

![ファイル暗号化DataClasys [データクレシス]](/wp-content/uploads/DataClasys_logo.png)